Literatur

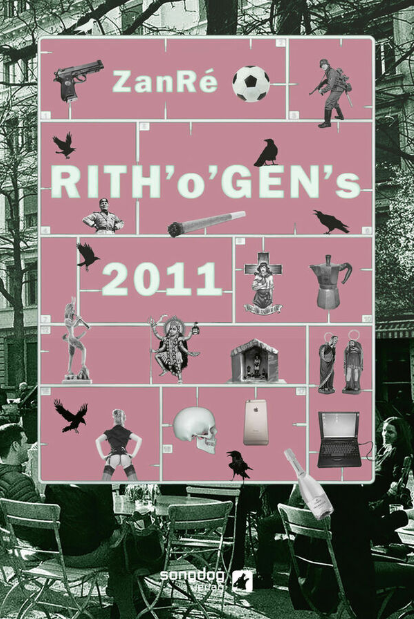

RITH’o’GEN’s 2011 - Ein Szeneepos aus dem Kreis 3

Dies ist die Geschichte von Luca Tambini alias Rosti, einem 40-jährigen Secondo italienischer Abstammung, Kunsttransporteur und pathetischer Loser, beheimatet im hippen Zürcher Kreis 3. Damit ist dann aber auch schon fertig mit Hipster. In den neun Büchern dieses Opus wechseln sich die Erzählstränge und -perspektiven rasant ab – es wird gelitten, geklaut, surreal assoziiert, über Fussball philosophiert; es wird die Leere breitgeschlagen und schliesslich eine neuartige Droge erfunden. Dabei mischen Weltverschwörungen, verkannte Genies, kahlköpfige Schläger und eine obskure Firma mit. Und die Zürcher Stadtheiligen Regula und Felix, die der Autor kurzerhand zu Boat People macht.

ZanRés Anarcho-Roman ist eine aus persönlicher und intimer Warte erzählte Geschichte mit viel schwarzem Humor und abartigem Szenekolorit. Eine etwas schräg geratene Hommage an seine Stadt, sein Umfeld und seine Generation.

ZanRé – RITH’o’GEN’s 2011

Roman, 450 Seiten

ISBN 978-3-903349-22-3

2023 Songdog-Verlag, Bern

CHF 29.00 – Versand CHF 7.00

1. Buch

Luca «Rosti» Tambini

22. Dezember – 10. Februar

Toast

Ich werde sterben, ich weiss es genau.

An diesem Dienstagnachmittag hatte ich mein letztes Brot gegessen. Fünf Scheiben Toast. Alles restlos vertilgt, bis auf die untere rechte Ecke, die aus gestalterischer Sicht deprimierende Ecke. Sie war verschimmelt. Ich hatte die toxisch verseuchten Winkel abgeschnitten und fachgerecht entsorgt. Den Rest ordentlich geröstet. Genügend, um die Schimmelpilze abzutöten. Wie ich hoffte.

Advent, Advent, das Bäumchen brennt! Die Lage war ernst. Nächtelang fand ich keinen Schlaf, und tagsüber war ich so fertig, dass ich nicht wusste, wo mir der Kopf stand. Mein Verstand war durchgebrannt, meine Existenz nur noch geräumtes Terrain. Ein Niemandsland, auf dem Fiebrigkeit und Taumel ein Doppel gegen Apathie und Stumpfsinn spielten. Wo gelbe PacMan-Beisserchen erbarmungslos an meinen Nerven nagten, die zerfetzt das Feld überspannten. All das in Super-Slow-Motion. Was tun, wenn das Leben nur noch peinlich ist? Wenn schlechte Erinnerungen aus der Tiefe aufgären und als Einzige zu trösten vermögen? Sie traf keine Schuld, sie war tot. Mit jedem weiteren Jahr, das sie auf dem Friedhof lag, wurden ihre Umrisse unschärfer. Meine Vorstellung von ihr verweste.

Santo Cielo, niemals hatte ich ihr Grab besucht, nicht mal an ihrer Beerdigung. Obwohl ich nur einen Steinwurf vom Friedhof entfernt wohnte. Doch den hatte ich gemieden wie der Teufel das Weihwasser. Ich hatte schon damals unheimlich Schiss gehabt. Aber die Furcht wurde immer grösser. Phobisch. Das plötzliche Wiederauftauchen ihrer Leiche in meinem Kopf machte mir Angst. Erinnerungen an vergangene Frühlinge wollten erhört werden. Ein wachsender Schrecken, spriessend und berstend. Säfte drängten, hatten längst mein Bollwerk geflutet und die Fundamente stoischen Daseins bedrohlich ins Wanken gebracht. Panikpartikelchen, arglistig wie Tretminen, lagen unter meiner Haut verborgen, jederzeit bereit, beim ersten falschen Gedanken hochzugehen. War ich paranoid geworden, schizophren? Wovon war hier die Rede? Fürchtete ich eine kopflose Leiche oder die Leiche in meinem Kopf? Der Horror rief leise, aber unmissverständlich meinen Namen.

Ein Knacken, ein jäh an die Wand geworfener Schatten, stakkatoähnliche Lichteinfälle, den Tea Room aus den 70ern, ein Schlager aus den 80ern, ein abgefallener Knopf, Freiheit und Abenteuer. Der liebende Onkel, Ruhe und Ordnung, darf es ein bisschen mehr sein? Schneller und besser, ein tropfender Wasserhahn, das Fremde. Das Böse konnte alles sein. Und überall. War da nicht ein fauliger Hauch hinter meinem Rücken? Ich konnte es förmlich fühlen, wie die Angstbestie gleich einer schleimspritzenden Hydra hinter mir herschlich. Allein die Vorstellung, der Rotz dieses Ungeheuers könnte mich am Kreuz streifen, liess mich erschauern. Nur am Rücken. Es greift nur den Rücken an, dieses feige Biest. Und ein einziger Schleimtropfen dieses Satans würde mich zum Nistplatz des Schreckens machen. Ich musste den Rest meines Lebens Unterhemden tragen. Ohne Unterhemd würde ich sterben.

Mir war schlecht. Ich wusste nicht, an wen ich mich wenden, welche Götter ich anflehen oder was für traurige Lieder ich noch singen sollte. Meine Zuhörer waren alle gestorben. Götter und Nicht-Götter. Einer nach dem Anderen hatte mich verlassen. Idioten! Keiner von ihnen hätte sterben müssen. Es hätte genügt, wenn sie etwas taub geworden wären, dann hätten sie mein Gerede ertragen, bis in alle Ewigkeit. Und ich wäre jetzt nicht allein mit meiner Furcht. Aber nein, sie mussten ja gleich ganz kaputtgehen. Bitte schön! Ich hatte Wichtigeres zu tun, als mich um undankbare Zuhörer zu kümmern. Ich musste meine Angst aushalten. Oder loswerden. Vielleicht liess sie sich verkaufen, oder zumindest verschenken. Gleich morgen würde ich ein Inserat schalten. Morgen, ganz bestimmt. Angst zu verschenken! 20 Punkt fett! Irgendwann würde mich die Müdigkeit retten. Vor Panik, vor Grauen, vor der totalen Verblödung, und ich würde einschlafen. Unendlich tief, fest und komatös.

Roadmovie

Dienstag, 4. Januar. Es war lächerlich. Ich fühlte mich von einer kopflosen Leiche, die vor sechzehn Jahren anständig begraben worden war, ernsthaft bedroht. Einer Leiche, die nur noch in meiner Fantasie existierte, hatten doch Würmer und Maden ihr Werk längst vollbracht. Trotzdem schaffte ich es nicht, diesem Mahnmal der Kleinmut zu entfliehen. Im Gegenteil, die Erinnerung plagte mich immer von Neuem, wollte einfach nicht ablassen von ihrer Beute. Beharrlich geisterten längst vergilbte Jugendschwärmereien durch mein Gemüt. Triefend vor Kitsch und ohne jeglichen Realitätsbezug. Meine gegenwärtige Situation allerdings war alles andere als kitschig: Not und kein Ende in Sicht. Ich fuhr mit meinem Van, einem roten Fiat Ducato Diesel, quer durch die Stadt, ohne genau zu wissen, wohin, ein paar Schneeflocken tanzten vor der Windschutzscheibe, die Heizung funktionierte nur noch zögerlich, und der alte Kassettenrekorder hatte schon die Hälfte meiner Tapes zu Girlanden verarbeitet. Darunter so wertvolle Musikperlen wie PFM Live in Japan 2002, Jeff Beck Wired, oder ein Original-Übungsraumtape von Celtic Frost anno 1981. Alles unwiederbringlich zunichte gemacht. Das Leben konnte sehr, sehr hart sein.

Verdammt, Führerschein bei der Tombola gewonnen? Hat dieser Testa di Cazzo keinen Blinker? Einmal kurz auf die Hupe gedrückt, um diesen Träumer zurück auf den Asphalt zu holen. Jetzt biegt der Blödmann doch nicht ab. Dafür bremsen? Mann, Mann, Mann, mach ich dem eben mittels Lichthupe Beine. Doch der fährt nur noch langsamer und zeigt mir den Stinkefinger. Das ist genug! Überholen und weg. Und was macht der Wahnsinnige, als ich auf gleicher Höhe bin? Er gibt wieder Gas und drängt mich links ab. Bevor ich in die Leitplanke donnere, kann der seine Karre beim Autospritzwerk anmelden. Der hat wohl keine Angst um seinen teuer lackierten Merz.

Mit einem flüchtigen Blick streifte ich den Wagen meines Kontrahenten. Das Interieur war vollbesetzt mit vier grimmig dreinblickenden Typen, die wild gestikulierend auf den Fahrer einredeten. Folgsam drängelte mich der Irre weiter herzseitig ab. Madonna Santissima, was tun? Ich konnte nur noch voll auf die Bremse treten. Hinten hupte wer wie von Sinnen. ’tschuldigung! Und das alles auf der Hardbrücke, einer der am meisten befahrenen Strecken der Stadt. Im letzten Augenblick gelang es mir, die Spur zu wechseln und die Ausfahrt Höngg zu erwischen. Was um Himmels Willen sollte ich in Höngg? Ich zitterte am ganzen Leib, mein Unterhemd troff vor Schweiss, und bei der miesen Heizung würde ich mir bestimmt eine böse Erkältung holen. Herbert Grönemeyer eierte: «Wann ist ein Mann ein

Maahann …!» Arschloch!

Es schneite immer heftiger, und der Van hatte nur vorne Winterreifen montiert. Sparmassnahme. Die Limmattalstrasse war eng, dazu befand sich die Fahrspur direkt auf den Tramgleisen. Ich glitt also ganz langsam dahin, fest entschlossen, bei der nächstbesten Möglichkeit anzuhalten. Und als wären der Strapazen nicht genug, tauchte auch noch der Scheinwerfer einer Strassenbahn im Rückspiegel auf. Linie 13, ausgerechnet! Das würde mir jetzt auch kein Glück bringen! Oder doch? Gott sei Dank entdeckte ich rechts vor mir einen freien Parkplatz. Im ersten Anlauf einparkiert, trotz Totalstress gut manövriert, gratuliere. Grönemeyer hatte nun vollends den Geist aufgegeben. Ich riss die Kassette samt Bandsalat aus dem Rekorder und schmiss sie aus dem Fenster. Das Knäuel erinnerte mich an asiatische Nudelgerichte mit Sojasauce. Erst mal gut durchatmen. Entspannen. Ich liess meine Hände aufs Lenkrad sinken und versuchte an etwas Aufbauendes zu denken. An den leeren Kühlschrank, die unbezahlte Steuerrechnung, meine vernachlässigte Libido. OK, der Plan schien nicht aufzugehen, dafür ging mein Puls schon etwas ruhiger. Immerhin. Langsam wurde es dunkler, die Windschutzscheibe war schon von einem dünnen weissen Film belegt, liess kaum noch etwas erkennen. Nur noch schemenhaft sickerte das Leben der Anderen hindurch. Die Welt dämmerte langsam weg, blieb im Zwielicht von Gegenwart und Vergangenheit hängen wie ein Fetzen Papier an einem Ventilator.

Eine mir völlig unbekannte innere Ruhe überkam mich. Das gelbrote Licht der Strassenbeleuchtung gab dem Tag den Rest. Ich spürte kaum noch Aderschlag. Dafür war ich ganz bei mir, und so begannen sich Geister zu regen, von denen ich keine Ahnung hatte, dass sie in mir hausten – die Schemen der Zukunft. Erst glaubte ich an ein abstruses, mystisches Erweckungserlebnis, das man dem Kiffen hätte zuschreiben können, dann aber harrte ich gebannt der Dinge, die da auf mich zukommen sollten. Erst durchfuhr mich ein Hitzestrahl, dann manifestierten sich verwehte Lichtgestalten als Reflexionen auf der Windschutzscheibe. Ich erkannte Bekannte, Unbekannte und mich selbst. Geschehnisse wirbelten mir entgegen, als wären es Schneeflocken auf der Autobahn bei Tempo 100. Ich sah mich im Zweikampf Kartoffeln schälen, in der Wüste die Leere bemeistern und tot gestellt auf einem Schlachtfeld liegen. Sah mich ständig von Raben verfolgt, endlos Achterbahn fahren und die brutale Schönheit einer Explo sion zeitlupenartig bestaunen. Ich sah Adam und Tom, wie sie Räume durchzogen und Zeiten verloren, die Stadtheiligen Felix und Regula, natürlich kopflos, und ich sah Gott in einem Laptop hocken. Ausserdem einen westlichen Magier Bilder malen, Vivi und Johannes auf Glatteis fahren, Katja von nah und von fern und eine Göttin in Satin eine Krone tragen.

Eisige Kälte holte mich aus meinen Fantastereien zurück. Ich sass nun schon eine halbe Stunde in meinem Van bei abgestelltem Motor und somit in einem unbeheizten Wagen. Mit schlotternden Fingern betätigte ich den Anlasser, doch mein Wägelchen gab keinen Mucks von sich. Festgefroren. Ich versuchte es noch einmal. Nichts. Meist nützte gutes Zureden. Doch heute fand ich die passenden Worte nicht. Da näherte sich ganz langsam ein schwarzer Mercedes von hinten. Ruhig Blut, die Stuttgarter Daimlerwerke hatten vermutlich nicht nur ein Exemplar dieses Typus gebaut. Aber Cazzo, ein Benz S 350, obsidianschwarz metallisiert, das konnte kein Zufall sein. Ich geriet in Panik, hebelte wie irre am Anlasser herum, nichts tat sich. Dann brach der Schlüssel ab. Porca Miseria, ich sass in der Falle!

Der Wagen hielt unmittelbar schräg vor mir, kein Entkommen! Ja wie denn, mit abgebrochenem Schlüssel! Weglaufen mochte ich nicht, also stellte ich mich tot. Die Beifahrertür des Mercedes schwang auf. Lag es am Schneegestöber, an den Visionen, oder an meinem beklagenswerten Zustand? Ich sah doch tatsächlich Vivi aus dem Auto steigen!

Missmutig liess ich meinen unabgeschlossenen Kleintransporter zurück und machte mich auf zur nächsten Tramhalte stelle. Mir immer wieder vorrechnend, was ein neuer Anlasser plus Busse wegen Parkierens auf einem parkscheibenpflichtigen Stellplatz kosten würden.

Neujahr

Grazie al Cielo, waren die Feiertage endgültig vorbei. Für mich begann das Festtagsmartyrium jeweils schon am 22. Dezember. An meinem Geburtstag. An einem Tag, auf den meist auch der Winteranfang fiel. Das Zusammenfallen solcher Ereignisse konnte kein Zufall sein, sondern war klar vorgezeichnete Bestimmung. Rüdes Schicksal, welches mich von Anfang an ans Ende gestellt hatte.

Überhaupt, Feiertage. Ich war froh, diese Zeit alleine verbringen zu dürfen. Aber natürlich war das nur die halbe Wahrheit, oder höchstens einviertelwahr. Was gab es schon zu feiern? Ich war 44 geworden, der Heiland über 2000. Das Jahr je nach Kulturkreis: Die Juden waren bereits im sechsten Jahrtausend angelangt, die Chinesen im Jahr 4646, die Hindus erst im Jahr 1931. Am weitesten abgeschlagen lag der islamische Kalender, die Moslems lebten im Jahr 1431. In unserer Zivilisation wurde 1431 Jeanne d’Arc auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Ob das was zu bedeuten hatte? Ich wusste es nicht, oder besser gesagt, ich konnte mich nicht entscheiden. Ich wusste lediglich, dass ich bei den Feiertagsdepressionen voll dabei war.

Immer mehr wurde ich zum Schrein meiner dunkelsten

Vorahnungen. Meine Welt bestand nur noch aus verwischten Schatten. Erinnerungen, die mich wie Heuschreckenplagen besprangen und meine letzten Hoffnungsschimmer niederrangen. Mein letzter Glaube lag gemeuchelt in der Grube, all meine Befürchtungen nährend, die an meinem Gewand zerrten wie ein Orkan an einem lottrigen Fensterladen. Der letzte Mensch auf Erden, inmitten einer Meute hungriger Zombies. Hoffnungslos verloren, bevor das grosse Schlachten begann. Und es würde beginnen, und alles würde noch viel schlimmer sein. Ich schloss die Augen, damit es dunkel werde und mich niemand sähe in meiner Bedrängnis. Und als ich sie widerwillig öffnete, da sah ich alles so, wie es wirklich war: ein verschneiter Januartag, dem gebrochenes Licht eine Würde verlieh, die zu huldigen nur imstande war, wer über Monate mühsam eine Blätterkrone gestemmt hatte und nun nackt dastand. Eine Frische, die nur zu schätzen wusste, wem die Bise jahrzehntelang die Fassade geschmirgelt, und eine Nässe, die nur jene zu erregen vermochte, denen der Schirokko die Innereien so richtig durchgeblasen hatte. Es roch angenehm nach aufkommendem Sturm, nach Totentanz, nach Ende. Wie der Winter, trug auch ich etwas dem Ende zu. Oder begann es. Wo war Anfang, wo Ende, wo kam alles zusammen und was war im Kreis? Fülle oder Leere?

Auch der heutige Tag trüb und neblig. Auch der heutige Tag finster und bedeutungsschwanger. Grässliche Kälte lag über der verschneiten Stadt, und nicht nur über ihr. Der Winter, astronomisch gesehen neunundachtzig Tage, gefühlsmässig eine nie endende Periode arktischer Kälte, schwang gnadenlos sein Zepter. Eine grimmige Bise wehte beissend durch die Strassen, und nicht einmal die Tempoverlangsamung, die Winters Diktat gebot, konnte meine Abneigung mildern. Als Südländer empfand ich mehr als einen Monat jener Saukälte als unzumutbar. Auch die augenscheinlichen Schönheiten solcher Kälteperioden, der Reif an den Fenstern, die romantischen Eiszapfen, im Wind tanzende Schneeflocken, ja die gesamte, in Weiss gehüllte Stadt, konnten mir keinen Trost bieten. Die vom Schnee schwer gewordenen Äste, bis fast zum Boden gebeugt, führten mir nur meine eigene Last vor Augen: Bitternis und Grauen, schrecklich lange Dunkelheit und exorbitante Heizkosten, Grippe und Schlimmeres noch. Wintersport war mir ein Gräuel, auch im Fernseher, obwohl ich keinen besass. Nein, ich konnte diesen tristen Monaten nichts abgewinnen, vor allem heute nicht, wo der Frost in meiner Seele hockte, vor allem diesem Winter nicht, der mein letzter zu sein drohte.

Trennung

Die Trennung von Vivi hatte ich nie wirklich verkraftet. Obwohl ich es mir jahrelang mit aller Kraft einzureden versuchte. In Tat und Wahrheit begann damals mein Rückzug aus der Realität. Der Moment der Entzweiung war gleichbedeutend mit dem langsamen Ausblenden sowohl ihrer als auch meiner Existenz. Ich wollte nichts mehr mit ihr zu tun haben und konnte mich zeitweise nicht einmal mehr an ihr Gesicht erinnern. Es war tatsächlich vorgekommen, dass sie mir von der gegenüberliegenden Strassenseite her zuwinkte, ohne dass ich sie erkannte oder erkennen wollte. Kurz darauf zog sie weg. Ohne sich zu verabschieden, ohne eine Adresse zu hinterlassen. Wie auch, wo ich sie doch ständig ignoriert hatte. Später dann machte ich ein paar halbherzige Versuche, sie ausfindig zu machen. Aber Vivi blieb verschollen. Und noch etwas passierte damals: Auf einmal flatterten ständig Raben ums Haus. Von früh bis spät schwarzberockte Krächzer, Myriaden von fliegenden Trauerklössen. Wenn das kein Omen war.

Nebst den Raben setzten sich bei mir auch noch ein paar nicht geringe, dafür umso nachhaltigere Schäden fest. Das Haus verliess ich nur noch selten, etwa zum Einkaufen oder um meine Einzahlungen zu machen. Hin und wieder gönnte ich mir einen Spaziergang durchs Quartier. Wenn es hochkam, gab es einen Kaffee am Idaplatz oder im Bubbles. Das wars! Weiteren sozialen Kontakt mied ich wie Kutteln oder Bananen. Unweigerlich schmolz mein Freundeskreis auf die verkohlte Kruste ein, die jeweils nach dem Verzehr eines Käsefondues auf dem Boden des Keramik-Caquelons zurückblieb. Warum man das La Religieuse nannte, wusste ich nicht. Bei keinem Job hielt ich es länger als ein paar Wochen aus. Die Familie in Italien besuchte ich kaum noch. Eine Brücke nach der anderen stürzte lautlos in den Abgrund. Dafür peinigten mich nunmehr Unruhe und Schlaflosigkeit, und bei jeder auftauchenden Schwierigkeit wurde ich von dem Verlangen durchdrungen, mich tot zu stellen. Macken verursachen Macken. Kein Wunder also, dass ich zu keiner andauernden Partnerschaft mehr fähig war. Kein Amore mehr, nur hin und wieder flüchtige Liebschaften, und auch die nur dünn gesät. Und keine kam an Vivis Klasse heran. Auch ich nicht.

Vivi

Ich wusste, dass Vivi während unserer gemeinsamen Zeit oft mit seltsamen Typen herumhing, und auch, dass sie ständig Dope bei sich hatte. Meist verschenkte sie das Zeug. Vivi hing mit allem rum, was irgendwie andersartig war. Vorzugsweise mit verfilzten Politaktivisten linker Couleur, notorischen Szenegängern jeglicher Gattung. Mit Künstlern, Damen aus dem Gewerbe und Müssiggängern der gehobenen Klasse. Natürlich gehörten auch dubiose Businesstypen (damals schienen uns alle Geschäftsleute dubios) zu ihrer Entourage. Ausserdem machte damals, sehr zu meinem Leidwesen, das Gerücht die Runde, sie würde ungeniert die Beine breitmachen, wenn es ihr Vorteile brächte. Vivi war sicherlich kein Kind von Traurigkeit und in diesen Jahren ging es oft hoch zu und her, doch solch dummes Geschwätz tat ich als primitive Rache derer ab, die bei ihr nicht landen konnten. Und das waren viele. Edelnutte, Antifeministin, Kapitalistenkokotte waren nur ein paar der bösartigen Etikettierungen, die ihr von der Alternativszene angehängt wurden. Natürlich nur unter vorgehaltener Hand, denn ihr Dope rauchten sie alle gern und das offerierte Bier nahmen sie mit Handkuss.

Tatsächlich half Vivi wacker mit, ihr suspektes Image zu festigen. Oft legte sie ein rätselhaftes Verhalten an den Tag, umgab sich mit der Aura der Geheimnisvollen und war immer grosszügig im Umgang mit Geld. Dauernd kreuzte sie mit einem anderen Auto auf, war mit Hinz und Kunz bekannt und imstande, für jedes noch so ausverkaufte Konzert Tickets zu beschaffen. Niemand wusste, was sie beruflich tat, offensichtlich war nur, dass sie viel Freizeit hatte. Als ich sie einmal darauf ansprach, erklärte sie mir etwas verklausuliert, dass sie einen Teil des Familienvermögens verwalte. Was auch immer das bedeuten mochte. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Adam warnte mich damals eindringlich, ich solle die Finger von ihr lassen, sie habe Verbindungen zu CIA und Mossad. Allen Ernstes behauptete er, Vivi benutze mich als Türöffner, um die Szene zu infiltrieren. Prompt kündigte er mir vorübergehend die Freundschaft. Aber Adam war nicht relevant, sondern nur einer dieser paranoiden Weltverschwörungstheoretiker.

Für mich war Vivi einfach nur klasse. Eine Stilikone der Kategorie unerreichbar. Ihre schwebende Eleganz, ihr abgehobener Reiz steigerte ihre Unantastbarkeit bis schier ins Uferlose. Ihr wiegender Gang, akzentuiert durch die hohen Absätze, auf denen sie geschickt über jeden noch so holprigen Kiesplatz balancierte, unterstrich ihr Sein von einem anderen Stern, verhalf ihr zur Ausstrahlung einer Grande Dame, für die sie aber viel zu jung war. Obwohl vom Typ her durchaus mit der jungen Catherine Deneuve zu vergleichen, hing sie dennoch in der Undergroundszene herum, was vielen nicht ins Bild passte. Niemand verstand, warum sie ausgerechnet mich zu ihrem Freund erkoren hatte, was das latente Misstrauen nur umso mehr verstärkte. Sie waren alle nur neidisch gewesen, diese Stronzi! Porca Miseria, wenn die gewusst hätten, welch hohen Preis ich für das bisschen Liebe noch zu zahlen hatte.

Wenn auch die effektive Zeit mit Vivi kaum ein Jahr währte, war sie für mich von ausserordentlich grosser Bedeutung. Als wir uns kennenlernten, war ich gerade zarte zwanzig geworden. Vivi, sieben Jahre älter, pflückte mich von einem wackligen Barhocker herunter und stellte mich in ihre Schuhe. Bedauerlicherweise wurde mir dabei ein Leben vorgegaukelt, das nicht für mich bestimmt war, und diese Schuhe würden noch leidlich zu drücken beginnen. Wie Schraubstöcke! Doch erst einmal war ich mächtig stolz und im siebten Himmel. Mein Leben war ein einziges Verlustieren, ein wohliges Planschen durch Zuckerwattegalaxien und Partylichter. Wie in Trance torkelte ich durch Erdbeereismeere und Gin-Tonic-Schwaden, durch den aktuellsten Kulturkosmos und die Underground-Hautevolee der Stadt. Es war ein perfektes Leben, ich musste mich um nichts kümmern – Vivi hatte alles im Griff.

Um dem Zerrbild einen noch kitschigeren Anstrich zu geben, kam alle vierzehn Tage ihr kleines Töchterchen zu Besuch, das ansonsten beim Vater wohnte. Wir verwöhnten das kleine Ding nach allen Regeln der Kunst. Zoobesuche, rosa Schleifchen in Hülle und Fülle und selbstredend ganze Armeen von Plüschtierchen. Wir spielten glückliche Familie und ich glaubte daran. Der Himmel hing voller Geigen. Ich war glücklich und kam mir erwachsen vor, ohne das Leben je wirklich gekannt zu haben. Alles kein Problem, es sah aus wie im Kino. Wie im Werbe block.

Und dann waren da noch die Nächte. Keine Sekunde mochte ich von ihr lassen. Ich war einfach verrückt nach ihr. Wie endlose Ströme fuhren meine Hände an ihrem Körper entlang, schmiegten, rieben, fassten, packten, fiebrig und fordernd. Mal um Mal überliess ich mich diesem raublustigen Strudel, der fickrig nach mir griff, mich hinunter und hinauf riss, ganz wie ihm beliebte. Selig hielt ich meine Zunge an ihre Knospen, hörig gab ich mich dem Beben ihrer Ritze hin, die mir gnadenlos das Hirn aus dem Schädel vögelte, aber es tat ja so gut. Von überall her drang ihre frivole Glut bacchantisch in mich ein. Wir ritten diese reissenden Wellen Tausende Male, auf und ab. Blieben für immer zusammengeschweisst durch diese hungrige Naht, diesen Ozean der Begierde, tief und uferlos, wo ein unersättlicher Krake uns, seine Tentakel schwingend, vorwärtspeitschte. Mein unschuldiges junges Blut kochte und riss alles mit sich, verschlang den letzten Rest Verstand, während Vivi mir immer wieder mein Drängen und Wollen aus den brennenden Poren saugte. Ein einziges Dahinfliessen, bis nur noch feuchte Mattigkeit darniederlag. Gesegnet sei die pathetische Wollust eines gedeihenden Jünglings.

Irgendwann muss sich bei ihr Langeweile eingeschlichen haben, ohne dass ich etwas davon bemerkt hätte. Bis zu jenem rabenschwarzen Tag, als ich nicht mehr darüber hinwegsehen konnte, dass sie mich mit einem hübschen schwarzhaarigen Lockenkopf betrog. Vivi reiste in einem Monat dreimal nach Israel. So flog die Sache auf. Mein Gott, Tel Aviv! Also doch Mossad? In meinem verletzten Stolz führte ich ein dermassen übertriebenes Drama auf, dass sie mich noch in der gleichen Woche verliess. Nicht ohne mir als Dank für die gemeinsame Zeit eine Magnumflasche Champagner zukommen zu lassen. Noblesse oblige! Dafür nahm sie all das grosszügig über mich ausgeschüttete Leben mit, nur um es ein paar Jahre später mit ins Grab zu nehmen.

Johannes

Ihre kopflose Leiche habe man vor vier Wochen gefunden, in einem Wald, auf dem Gurten, bei den Überresten der Burg Aegerten. Mehr wisse er auch nicht. Obwohl Johannes sonst alles wusste. Johannes, ein damals siebenunddreissigjähriges Arschloch und Bildungsfaschist, der gerne von seiner Intelligenz sprach, aber nichts anderes war als ein unscharf eingestellter Fotokopierer, gab sich entsetzt darüber, dass ich nichts von Vivis Tod wusste. Obwohl sie doch meine Freundin gewesen sei. Doch das war lange her. Woher zum Teufel hätte ich wissen sollen, was sie tat – oder dass sie niemals mehr etwas anderes tun würde, als zu verwesen? Johannes senkte den Blick, legte die Stirn angemessen in Falten, wie das Gutmenschen in solch dramatischen Momenten zu tun pflegen, und verlieh damit dem Moment die ihm angemessene Würde.

Johannes: eine Kreuzung aus Szenegänger und ewigem Student. Ein politisch Korrekter, der sein Bier aus der Flasche trank im Glauben, er sei Che Guevara. Einer, der Toleranz mit Anpassung verwechselte. Ein bigotter Co-Feminist. Ein Frauenversteher, der verzückt lächelnd von Käffchen und Telefönchen sprach, um dann ohne Weiteres in einer Männerrunde mit drei Bier intus zum primitiven Chauvinisten zu mutieren. Männlich wie sein modischer Bart, der ihn als neukonservativen Taliban entlarvte. Ein sozialdemokratisch wählender Heuchler übelster Sorte! Einer aus der Fighetti-Szene. Meine Verachtung ihm gegenüber war immens. Erst recht seit dem fürchterlichen Streit vor einem Jahr, als ich ihm all das ins Gesicht gesagt hatte. Sagen wollte …

Literaturhaus Zürich – Lange Nacht der Debüts – November 2023

Sechs Schweizer Debüts an einem Abend – Ein literarisches Feuerwerk und ein Einblick in vielfältige Erzählstimmen und -welten!

Zweimal pro Jahr laden wir ein zur grossen Debütshow: An nur einem Abend können Sie im Literaturhaus eine Vielzahl spannender neuer Autorenstimmen, Erzählweisen und Geschichten entdecken, Büchertisch und Apéro inklusive.

(ab 40:20, kurze Lesung gefolgt von einem 10 minütigen Gespräch mit ZanRé)

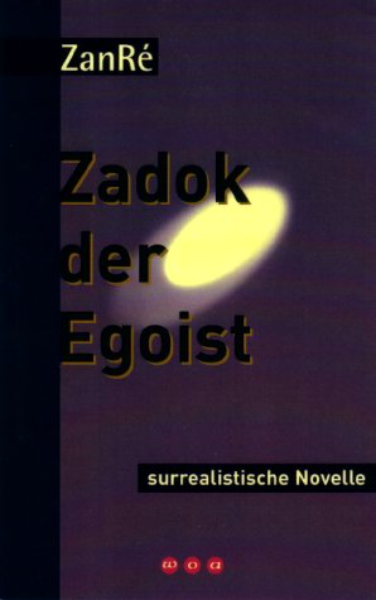

Zadok der Egoist - Surrealistische Novelle

Zadok, hebräisch «der Gerechte», ist eigentlich gar kein Egoist, sondern ein Ego, ein körperloses Ich, ein «blutiger Anfänger», der gequält von Selbstzweifel, «die Sinnlosigkeit allen Tuns» vor Augen, hinab steigt in die Welt der eigenen, teils grausamen Fantasie. Immer aber treibt ihn seine rastlose Suche nach Licht, Sinnbild der Liebe: «Zadok wollte ans Licht. Ein Licht, das auch Blinde sehend werden liess. Nur, wo war es zu finden?» Zadoks Reise und seine Suche nach «dem heiligen Schwert», Sinnbild der Liebe, ist ein mit Furor geschriebenes Werk voller starker, bizarr bildhafter Szenen und Situationskomik: Ein Trip ohne Drogen, ein ungefiltertes Feuerwerk direkt aus den Tiefen des Selbst.

ZanRé – Zadok der Egoist

Surrealistische Novelle, 100 Seiten

ISBN 3-9522523-2-8

WOA Verlag Zürich, Vergriffen

Auszug aus dem 8. Kapitel: Der Abgrund

Warum schlug ihm niemand mit der Faust ins Gesicht? Jetzt, in diesem Augenblick. Es wäre besser als nichts, denn jede helfende, liebende Hand Prallte ab an seiner Mauer. An ihm, der verzweifelt vor seiner uneinnehmbaren Festung stand. Niemals konnte er Liebe zulassen. Aus Angst – tiefer unartikulierbarer Angst. Tausendmal lieber war es ihm, sie würden ihn schlagen. Möglichst oft, möglichst viel, möglichst alle auf einmal.

In seinem Amoklauf hörte Zadok die Schüsse nicht. Nur noch das Klicken seines Winchester Repetiergewehres und den Glöckleinklang der leeren Patronenhülsen, die auf der vollgekotzten Strasse landeten. Schwefliger Pulvergeruch in der Nase, im Visier viele kleine, irregewordene Zadoks, die laut um Hilfe schrien, kämpfte er sich immer weiter vor und schoss sie alle ab.

Die Realität sah anders aus. Wehrlos stand er auf der Strasse mit leicht gespreizten Beinen und an den Oberschenkel reibenden Händen. Er war allein auf diesem Planeten und mit seiner Angst. Eine knallorange Sonne ging in diesem friedhofartigen Betongarten unter Die Einunddreissiger Buslinie führte zu seinem Erstaunen blasse Gestalten in die Peripherie. Am Steuer ein laut grölender Chauffeur mit roter Pappnase. Zadok wollte aufspringen. Aber er schaffte es nicht und kaum war der Bus um die Ecke verschwunden, explodierte er mit ohrenbetäubendem Knall. Lichter und Schriftzüge, die die zweitausendmal wiedergekäute Grossstadtidylle zu verbreiten suchten, flackerten ein letztes Mal auf und erloschen mit dem gigantischen Feuerball, der hinter der Ecke hochgeflammt war.

Der Irrsinn des Gestrandeten hatte Zadok befallen, und die Ausweglosigkeit seiner Situation schnitt ihm die Luft ab. Er sah wie Gut und Böse es miteinander trieben, wie das Licht an der Strassenecke stand und sich jedem anbot. Zadok hatte sich jahrelang belogen, demzufolge alle betrogen, vor allem sein geliebtes Licht. Wenn sollte er den lieben? Anscheinend waren Dinge und Menschen dazu nicht geeignet, doch das Licht schlich sich ständig in solche Sachen ein. Es war zum verrückt werden.

Immerhin kannte er nun die dunklen Seiten des Lebens. Das Elend der Selbstzerstörung sowie das Leid weiterverbreitende Selbstmitleid. Aber wo war die Liebe? Jahrelang hatte Zadok in seinen Innereien gewühlt, sich eingegraben in den Schoss der Erde und kein Licht gefunden. Warum? er begann es zu hassen, begann jeden Tag darauf zu spucken und hineinzutreten in diese unerwiderte Liebe. Abgrundtiefer Hass schien die einzige Rettung zu sein. Wäre doch bloss einer gekommen, der ihm eins in die fresse gehauen hätte.

Vielleicht war das Liebe

Die Erzählung Zadok der Egoist ist die Geschichte eines sinnentleerten, durch alle Niederungen des Lebens getriebenen, entwurzelten, fast leblosen, immer wieder mit seinen eigenen Abgründen konfrontierten Menschen unserer Zeit. Zadoks Furor richtet sich gegen alles und alle, vor allem aber vehement gegen sich selbst. Durch die Infragestellung aller Werte und Weisheiten und ständig wiederkehrende Klischees wird die Ausweglosigkeit des Elends bis zum geht nicht mehr zelebriert. Unbewusst aber ist Zadok stark lebendig, getrieben von der Sehnsucht nach Liebe (Licht).

Doch was ist Liebe? Das Nicht-beantworten-können dieser essentiellen Frage, die Enttäuschung über den Umgang respektive den Missbrauch im Namen der Liebe und der fatale Irrtum: Leidenschaft mit Liebe gleichzustellen, lässt ihn nur das Gegenteil von Liebe erfahren.

Wut, Zorn und selbstzerstörerische Tendenzen nehmen immer wieder überhand und treiben Zadok ins Reich des Selbstmitleides, der Trauer und Einsamkeit. Die Szenerie, in der sich dieser Irrsinn abspielt, ist surreal – abwechslungsweise wird die innere Welt zur äusseren und umgekehrt. Die Grenzen zwischen Realität und Fantasie werden gesprengt. Zadoks ständige Suche nach neuen Planeten, einer besseren äusseren Welt, kann nicht zum Erfolg führen, solange sein Inneres nicht in Ordnung ist.

Doch das Leben geht weiter, und Zadoks tiefsitzende unbewusste Kraft zwingt ihn, gegen seinen Willen, auf die Spuren der Liebe (des Lichts oder des heiligen Schwertes), bis er durch seine Abgründe soweit aufgerieben wird, dass er beginnt, sein Leben anzunehmen und mit Gleichmut zu betrachten.

Gleichzeitig beginnt er zu ahnen, dass wahre Liebe nicht von dieser Welt ist und unsere Vorstellungen von Liebe nur Spiegelungen dieser wahren Liebe sind.

Himmel & Hölle - Post Punk Lyrik

Prinz di Parma (ZanRé) – Himmel & Hölle

Post Punk Lyrik, ca. 70 Seiten

Eigenverlag, Zürich, Vergriffen

Leseproben

Ich sitze da in einem Tal

ganz einsam und verlasen

Ich rauch meine letzte Zigarette

Die Geier kreisen schon

und freuen sich aufs Fressen

Ich,

hab den Hunger längst vergessen

Durst,

kenn ich nicht

Ich rauch

meine letzte Zigarette

Die Geier kreisen immer noch

vor lauter Hunger

ist einer abgestürzt

Ich reiss ihm eine Feder aus

& steck sie mir ins Haar

ich mach auf Indianer

Ich rauch meine letzte Zigarette

Meine freunde sind Hyänen

Meine letzte Liebe ein Kaktus

Ich rauch meine letzte Zigarette

Die Zigarette wird immer kürzer . . .

. . . die Asche immer länger

Morgens um drei Uhr

mein Magen schmerzt

ich versuch zu träumen

(vom Palmenstrand)

alles Scheisse

vor lauter denken ans Fressen

kann ich verdammt noch mal

nicht pennen

Ich steh auf

Elend in der Küche

nicht mal Küchenschaben

nichts

ausser den verdammten Tortellini

Ich mach mir Suppe

dreh mir ‘ne Palmenstrand ohne Filter

als Sofortmassnahme

Die Suppe ist Lind

gierig fang ich an zu löffeln

wahnsinnige Ölaugen

verbrennen mir geschwind

die Fresse

Die Scheissbrühe ist zu heiss

und während die Pfütze

mir den Magen umdreht

& der Palmenstrand

zum Friedhof wird

denk ich dass dies

kein Fressen ist

weder für einen Tag

noch mitten in der Nacht

Und trotzdem

ich würg gierig weiter

fürchte mich vor morgen

den morgen

wird mein Scheiss

wohl dünner sein

Was soll ich alles klauen

um euch zu gefallen

wie bös muss ich werden

um gut zu sein

wieviel Wert hat

eine Faust im Gesicht

Was kostet Freundschaft

ist Disziplin gratis

wie viele Lächeln

hat man im Leben

muss man hart sein

um lieben zu können

Ich ruf in den Wald

aber vermutlich zu leise

Da ich am sterben bin

werde ich morgen schön sein

ich werde aufblühen

gross und stark

die Enge in meiner Brust

wird offen sein

für Gutes

Mein Herz wird frei sein

meine Träume mein sein

mein leben

wird mir gehören

Ich werde meinen Rücken

freihalten

und hoffen, dass mein Bauch

zur Ruhe kommt

nicht ewig kribbelt

Wenn Du in deiner Bar bist

& irre frei,

dann war das ein Glücksfall.

Kaum war der Gedanke da,

fällt der Moment in sich zusammen

und wenn Du clever bist,

kannst Du Deine Zufriedenheit

hinüberretten & geniessen.

Ein bisschen schüchtern, aber schön

Kurzgeschichten

ZanRé / 16. März 2006

Also, die meisten von euch wissen es ja schon, ich wurde von der Künstlervereinigung Litauens zu einem «Internationalen Künstlersymposium» eingeladen, und das sehr kurzfristig. Genau genommen kam die definitive Einladung am 7. März 2006, das Symposium war/ist vom 15. März 2006 bis 30. März 2006 angesagt.

Palanga heisst der Ort wo es stattfinden soll und ich musste erst mal herausfinden wo sich der befindet. Also, Palanga ist der bekannteste Badeferienort Litauens, an der Ostseeküste gelegen und zählt 20’000 Einwohner. Wie komm ich da hin? Ein kurzer Blick ins Internet: schau an, der Ort hat einen «International Airport», ich staune nicht schlecht und bin zutiefst erleichtert, denn die Zeit drängt.

Ich rufe einen Schulfreund an der Pilot bei der Swiss ist und der mir auch prompt einen günstigen Flug nach Kopenhagen beschaffen kann. Uff, jetzt nur noch den Flug nach Palanga organisieren. Ist das EU? Was haben die für eine Währung? Brauch ich ein Visum? Und was kostet das? Aha, Litas haben die, Visum brauch ich keines, ist doch Litauen auch schon in der EU und ich als Italiener bin auch EU. Wir sind quasi «eins», Litauen und ich!

Montag 13. März 17.00 Uhr, ich hab tatsächlich einen, für mich noch erschwinglichen Flug buchen können. Palanga ich komme!

Dienstagmorgen 5.20 Uhr. Guten Mutes mach ich mich auf den Weg. Bus, Zug, Kloten, Kopenhagen, dann 3 Stunden warten auf den Anschlussflug. Egal ich freue mich und alles ist organisiert, man erwartet mich in Palanga. 12.30 Uhr die Maschine fliegt pünktlich ab (das erste mal, dass ich mit einer Propellermaschine fliege, «lässig» passt irgendwie gut ins Bild) alles verläuft ruhig und angenehm Palanga wird angeflogen. Was ich sehe: viel Schnee alles weiss auch der Strand, gut hab ich die Badehose nicht eingepackt.

Wir landen pünktlich, ich steig aus, irgendwie sieht’s aus wie in einem alten James Bond Film als 007 des öfter noch im Ostblock agierte. Der Flughafen klein, kahl, verschneit, Gitterstangen, dahinter geklemmt im Freien, ein paar vermummte Gestalten die auf die Ankömmlinge warten. Darunter müsste auch mein «Empfangskomitee» sein, die ansässigen Künstler. Ich kenn sie nicht und auch wenn ich sie kennen täte, unter ihren Pelzkappen würd ich sie doch nicht erkennen.

Ich betrete die Ankunftshalle, eher ein Ankunftsraum alles noch kahler als draussen. Nichts ziert den Raum ausser meiner freudigen Erwartung nach Neuem. Schnappe mir mein Gepäck und steuere freudig das Zollhäuschen an. Sonstige Weltbürger links, EU-Bürger rechts, und da wir «eins» sind Litauen und ich, gehe ich rechts. Die Zollagentin aus dem alten James Bond Film mustert mich interessiert, ich lächle, sie nicht! Blättert in meinem Pass hin und her und meint schliesslich irritiert das Dokument sei abgelaufen, nicht mehr gültig.

Ich locker: «das haben sie in Kopenhagen auch gesagt, aber der ist gültig bis November 2005, also erst drei Monate abgelaufen, meines Wissens sind Pässe noch sechs Monate nach Ablauf gültig, und überhaupt EU Bürger bla, bla, und sowieso».Auf den Mund gefallen war ich noch nie. Sie müsse das erst abklären sagt sie leicht bekümmert. Ich denke: «ja Baby tu das, my name is Bond, James Bond».

Baby kommt zurück mit Chefzöllner, der eine Uniform trägt wie in einem alten… na ihr wisst schon.

«Problem» meint der mit einer etwas zu ernsten Miene. Himmel! Muss der jetzt auch noch wichtig tun, mach vorwärts ich muss Pissen und zwar dringend! Er müsse erst mal telefonieren, eine Kopie des Passes machen und überhaupt:

«Problem».

Ja ja, komm schon ich muss Wasser lösen. Wenigstens geht’s schnell, er kommt schon wieder daherstolziert ich schau in seine eisgrauen Augen und mir wird schlagartig klar, er ist der Böse in diesem Film.

«I cant you let go in!» heisst das endgültige Verdikt! Mir zieht’s den Teppich unter den Füssen weg, obwohl da gar keiner ist in diesem kahlen Raum und plötzlich ich nicht mehr James Bond, nur noch ein Waschlappen ohne Teppich bin. Baby schaut betreten zur Seite, kann mich nicht retten (wo ist Ursula Andres?).

«You have to go back to Copenhagen» wie Schüsse aus einer Kalaschnikoff strecken mich, die für alle Zeiten in Stein gemeisselten Worte nieder. Wie ein angeschlagener Boxer, ein Anfänger, steh ich im Ring einer Leningrader Boxschule der sechziger Jahre, nur der Trainer steht noch da und schüttelt den Kopf «You have to go back» mit russischem Akzent.

Erst jetzt merke ich, dass die Maschine der Skandinavien Airlines ihren Rückflug noch nicht angetreten hat. Sie muss warten, Starterlaubnis nicht bekommen, ein Ankömmling wird ausgeschafft, zurück spediert, wie ein krimineller zum Flugzeug begleitet. Wenigstens trägt mir jemand die Tasche nach. Ciao Palanga, ciao Lithuania.

Fünfzehn Minuten Litauen «Internationales Künstlersymposium» am Arsch, Arsch im Flugzeug Richtung Kopenhagen, dann vier Stunden warten auf Flug nach Zürich und auf einmal machen alle (Check in, Zoll usw.) Theater wegen des abgelaufenen Passes.

Irgendwann in Kloten angekommen, dann S-Bahn, Kontrolle. Ich finde Billet nicht, bin hundemüde und drehe gleich durch, erinnere mich, dass ich einmal Karatelehrer war und mache gleich Kontrolleure zu Hackfleisch. Uff, Billet doch noch gefunden ich bleibe Vegetarier.

Auf die Minute genau um 23.00 Uhr bin ich wieder zu Hause, gestartet war ich um 5.20 Uhr in der Früh. 800.- Stutz für 15 Minuten Palanga, oder besser um 15 Minuten lang James Bond zu sein (Inklusive Waschlappen) das hat sich wahrhaftig gelohnt!

Was mich aber am meisten ärgert: ich hab 16 Linth Schokoladen gekauft, als Geschenk für meine Gastgeber und Symposiumsteilnehmer. 16 x 100 Gramm! Anderthalb Kilo Schokolade also, durch ganz Europa und zurück geschleppt, für nichts und wieder nichts. Denn was soll ich damit, ich fress nun mal keine Schokolade!

Alle Ähnlichkeiten mit existierenden Personen und Gegebenheiten sind gewollt. Die Ereignisse haben sich so am 14. März 2006 abgespielt.

ZanRé 15.8.2006

Wer will schon Provinz sein? Und doch hat jeder seine eigene Provinz. Schwerdefinierbarer Teil, Manko jeglicher Vollkommenheit. Heile Welt – Heil! Heimliche Geliebte aller Suchenden. Einer unerreichbaren Kultiviertheit verfallen wird sie sich selber nie genügen. Provinz ist nur durch mehr zu mindern ‑ mehr von allem! Grösser, schöner, stärker und reicher müsste sie sein. Mehr Anmuht, mehr Feinheit, mehr Eleganz, mehr Extravaganz besitzen um sich von sich selbst zu befreien. Provinz bleibt Provinz!

Konstante Werte. Gartenzwerge, Schafe im Wolfspelz, Schafe geschoren, ungeschoren und anschliessend in der Stadt für drei Groschen verkauft. Denn in der Landschaft ist der Hunger am grössten und die Unersättliche will gefüttert sein. Was bleibt? Eine Deponie unerfüllter Begehrlichkeiten, verdrängter Unzulänglichkeiten und von Hirschgeweihen gekrönter Blondinenwitze. Die eigene Provinz bleibt immer bloss Nachäffer abgelegter Gewohnheiten des grösstmöglichen. Provinz braucht den Hammer denn selbst taugt sie bloss als Amboss.

In das Hinterland geschickte Untugenden versickern jenseits von Eden und schwächen die Moral der Truppe. Unterminieren das Sammelbecken restriktiver Sichtweisen und desavouieren so die Bestrebungen der Zentrale ihre Ohnmacht in der Wüste zu entsorgen. Schändliches Tun gegenüber einem verlorenen Paradies. Provinz schätzt man erst wenn man ein bisschen älter ist. Ferien vom Moloch und abstand von den eigenen Innereien. Gare Intimität.

Wer zu spät kommt den bestraft die Provinz. Überzeichnete Sehnsüchte krepieren am Rande evozierter Enttäuschungen, da wo der Hase den Fuchs vernascht und der Söldner im Solde der Korrektheit den Marktplatz beschiesst. Dafür ist die Wiese grüner, der Verein schützender und die Feuerwehr röter. Der Tote töter, die Mutter muttiger, und der Himmel blauer als anderswo.

Es lebe die Provinz!